Устиновы

Юлия Ивановна Кузнецова (Устинова) – коренная ладожанка, по роду многолетней профессиональной и общественной деятельности её знают во всех уголках Волховского района: она учительствовала в сельской школе, была директором и методистом новоладожского Дома пионеров, затем – зав. РОНО, секретарём райкома партии. Её память хранит многие забытые сегодня сведения из жизни Новой Ладоги и района, истории людей с интересными судьбами, и, конечно же, историю своей семьи — Устиновых. Несколько страничек этого очерка написаны на основе документов из семейного архива, записей и устных рассказов Юлии Ивановны о своих близких, которых так или иначе война коснулась своим жёстким крылом.

Дед Юлии Ивановны по линии мамы — Иван Иванович Вантурин служил рядовым в егерской роте Его Величества лейб-гвардии Измайловского полка. Вернулся домой с двумя серебряными медалями, учреждёнными Николаем Вторым в 1896 году: «В память царствования императора Александра III» и «В память коронации Императора Николая II». Первую медаль Иван Вантурин получил как состоявший на военной службе в период царствования Александра III, вторую – « как лицо, имевшее отношение к коронации Николая II». После службы долгое время работал егерем у князя Всеволожского.

К началу Великой Отечественной войны Иван Иванович и Мария Григорьевна Вантурины уже были пожилыми людьми, проживали в деревне Липовик — это территория нынешнего Киришского района. В 1941 году немцы захватили деревню и сожгли её дотла. Всех жителей согнали в лагерь, где, не выдержав невыносимых условий содержания, бабушка умерла, а спустя год умер и дед.

Михаил Иванович и Екатерина Ивановна Устиновы, родители отца Юлии Ивановны, были крестьянами, корни Устиновых произросли из той же киришской земли. В прошлом она входила в состав Новоладожского уезда. Их сын Иван Михайлович с женой Елизаветой Ивановной, урождённой Вантуриной, приехали в Новую Ладогу в 1934 году. Сначала жили в мезонине бывшего дома купца Шарова (ныне «Шапито»), затем – в Кузнечном переулке. По словам Юлии Ивановны, мама работала в продуктовом магазине, расположенном в том же доме Шарова, а отец заведовал хозяйством водной больницы.

Когда началась война, в семье Устиновых насчитывалось семеро детей. Старший сын Николай только-только окончил 9 классов, готовился пойти в 10-й, но в сентябре 1941 года пошёл не в школу, а записался добровольцем в партизанский отряд, который был сформирован в Волхове и действовал на территории Ленинградской области. Позже, достигнув призывного возраста, Николай ушёл на фронт — воевал с фашистами в рядах Красной Армии.

Когда фронт приблизился к Новой Ладоге, детей стали эвакуировать в безопасные районы, чаще всего их направляли в Масельгский сельсовет. Разрешалось оставить дома только одного иждивенца и тех детей, которые смогли трудоустроиться. Володе и Лёне Устиновым повезло: их приняли на работу в механические мастерские (с 1946 года — судоремонтный завод). Одному в ту пору исполнилось 16 лет, другому – 14. Как и взрослые рабочие, они стали получать карточки на основные продукты питания. В блокадный период, как известно, норма выдачи продовольствия была очень скудной. Бывало и такое, что некоторые талоны оставались неотоваренными, потому что те или иные продукты не поступали в пункты выдачи, чаще всего это был сахар. Отоваривали карточки, конечно же, не бесплатно, а за деньги. В мастерских подростки, как и взрослые, получали заработную плату. Работали тоже наравне со взрослыми: по 16-18 часов в сутки. Если поступал срочный спецзаказ на ремонт судна, то выполняли его в срок или досрочно, работая во внеурочное время, и не покидали цех даже во время бомбёжек.

Если бы меня спросили: «Кому бы Вы открыли памятную доску в Новой Ладоге?». Я бы ответила, не задумываясь: «Александру Михайловичу Мутовкину, первому директору механических мастерских». За бесперебойную работу Дороги жизни Ленинград и страна должны быть благодарны, в первую очередь, ему и коллективу самоотверженных судоремонтников. Не ремонтировали и не строили бы суда в мастерских — не на чем было бы воевать, эвакуировать ленинградцев и доставлять продовольствие и вооружение в блокадный город. Ведь иногда суда подходили к причальной стенке завода, получив более ста пробоин.

Думаю, что мы, ладожане, должны помнить и чтить имя этого человека. Это он брал под своё крыло ладожских мальчишек и девчонок, давая им возможность выжить, стать помощниками своим мамам в голодные военные годы и даже получить профессию. По инициативе Мутовкина во время войны стала работать школа ФЗО (фабрично-заводского обучения), где подростки учились ремонтировать и строить суда, а в 1945 году на базе механических мастерских было открыто ремесленное училище № 5 с двухгодичным сроком обучения. Со временем многие из ребят стали мастерами своего дела и на всю жизнь связали свою судьбу с судоремонтным заводом, как, например, Леонид Иванович Устинов. Начав свою трудовую биографию в 14 лет, он проработал на заводе 46 лет, стал классным фрезеровщиком, рационализатором, обучил и вырастил не одно поколение квалифицированных рабочих. Его ценили в коллективе, им гордилась семья, он был уважаемым человеком в городе и районе.

Раньше времени пришлось повзрослеть и двенадцатилетней Люсе. Она смогла устроиться на работу в аптеку, а в 1943 году – санитаркой в больницу «с окладом 120 рублей в месяц». Невольно улыбаешься, когда читаешь приказ по 3-му врачебному участку Новоладожской больницы. А в то время никого не удивляла такая формулировка в приказе: «Санитарку Устинову Л.И. с 12.6 1944г. считать уволенной ввиду поступления в школу». Дело в том, что 1 сентября 44-го возобновились занятия в школе на Пионерской улице, и подростки могли продолжить учёбу, прерванную войной.

Какое-то время пришлось Люсе поработать и водовозом в Ленрыбе – развозила на лошади по домам воду в бочке. Когда проезжала мимо матросов, они, подражая Утёсову, разом запевали куплет из популярной довоенной песенки из кинофильма «Волга-Волга»: «Удивительный вопрос: почему я водовоз?». Девочка очень переживала, когда лошадь под эту песню каждый раз останавливалась и начинала оправляться, что вызывало дружный хохот у матросов, и, хотя смеялись моряки незлобиво, это доводило её до горьких слёз.

Помимо работы на предприятиях, на детские плечи легло и ведение домашнего хозяйства, в том числе и уход за коровой, потому что маме, Елизавете Ивановне, с четырьмя младшими детьми пришлось эвакуироваться вместе с интернатом для детей военнослужащих в деревню Масельга, старшие же остались в Новой Ладоге с отцом. В дороге у Елизаветы Ивановны случились роды. Принимал роды случайно оказавшийся неподалёку госпитальный врач. Осмотрев новорождённого мальчика, доктор с улыбкой сказал: «Крепкий малыш! Симпатичный, прямо, как Валерий Чкалов!». Вот и решила Елизавета Ивановна назвать своего младшего сына Валерием.

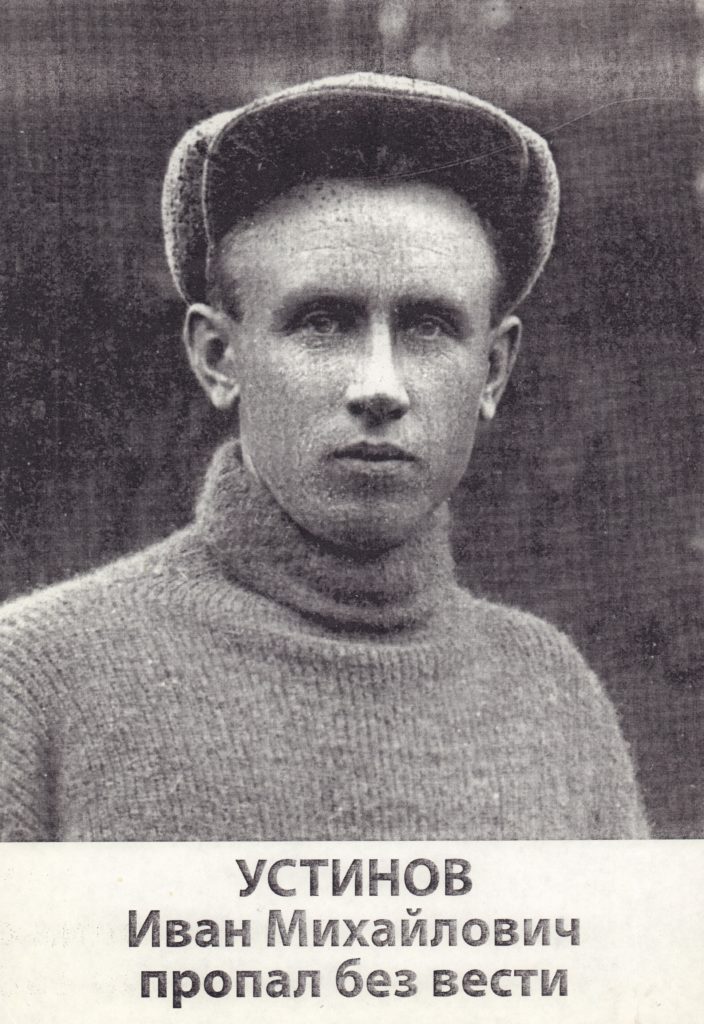

Юлия Ивановна бережно хранит документы отца – главы большого семейства Устиновых. В папке — его трудовая книжка, письма с фронта. Там же лежит записка, в которой рукой Николая начертано: «Письма от папы! Хранить потомкам!». Это наказ старшего сына своим братьям, сёстрам и будущим потомкам.

Открываю трудовую книжку Ивана Михайловича Устинова. Дата заполнения – 19 января 1939 года. (Кстати, трудовые книжки были введены в СССР с 15 января 1939 года). В ней всего три записи, по которым можно узнать вехи его трудовой биографии. В 1937 г. И.М. Устинов был принят завхозом в Новоладожскую городскую больницу, в мае 1942 г. переведён в распоряжение 3-го врачебного участка, где занимал должность начальника административно-хозяйственной части. Что означала эта ответственная и хлопотливая должность в военное время? В первую очередь, это снабжение медикаментами, лекарствами, спиртом, оборудованием, бельём больниц, госпиталей, аптек участка, который включал в себя и близлежащие деревни и сёла.

В заветной папке хранится и другой примечательный документ военной поры: удостоверение на получение льгот семьям военнослужащих, выданное « Устинову Ивану Михайловичу в том, что он состоит с 11 марта 1944 года на военной службе в Красной Армии. Удостоверение выдано на получение льгот по налогам и госпоставкам… если семья (хозяйство) тов. Устинова И.М. отвечает условиям, которые дают право на получение этих льгот». В документе указана дата: 11 марта 1944 года – именно в этот срок Иван Михайлович прибыл в действующую армию, хотя был, по меркам того времени, не молод, ему исполнился 41 год. До распределения в часть он прошёл курсы обучения военному делу в 78 запасном стрелковом полку 36 стрелковой бригады, которая дислоцировалась в Токсово.

Судя по штемпелю, первое своё письмо Иван Михайлович отправил семье 7 апреля 1944 года, когда она находилась ещё в эвакуации. Привожу отрывок из этого письма: «Добрый день милому моему семейству…после Токсова, т.е. 3 числа прибыл в Ленинград и вот уже отсюда при полной боевой наверное отправимся в часть, но на какой фронт неизвестно». Через несколько дней добавляет: «… и вот 7-го отправили получив на 4 дня сухой паёк и с божьей помощью отправились неизвестно куда. Целую всех много-много раз. Папа». Отправили Устинова на Ленинградский фронт, воевал он в артиллерийском полку 2-ой Ударной армии, был наводчиком орудия.

Надо отметить, что фронтовые письма доходили до адресата довольно быстро: второе письмо было отправлено 20.6.1944, а через четыре дня оно уже было доставлено в Колчановское почтовое отделение. Иван Михайлович пишет: «Добрый день милой жёнушке и дорогим деткам шлю свой сердечный привет и наилучших успехов в вашей жизни. Спешу я вас уведомить о том что я жив и здоров и чего вам желаю в вашей хлопотливой жизни… пока что на отдыхе и сама природа сейчас одно удовольствие соловьи поют черёмуха яблони и ландыши цветут если бы не проклятый враг так не жизнь а одно удовольствие. Ну ладно милая отомстим мы ему за все нанесённые нам неприятности не дрогнет рука заправить пулемёт и дать короткие и длинные очереди по извергу да близок тот час победы над лютым коварным врагом. И заживут свободолюбивые народы счастливой и радостной жизнью… Ваш друг жизни Ваня». А вот строки из другого письма: «Милому семейству шлю горячий привет и от души желаю только хорошего. Жизнь протекает нормально в красноармейских условиях… Ты пишешь, что скучаешь но я не знаю сколько раз вспоминаю за день. Ну ладно идём громить немца и с окончательной победой возвратимся в родные края».

Читаешь письма фронтовиков и думаешь: наверное, в мирной жизни столько ласковых слов мужчины не дарили своим жёнам и детям. Им ли, погружённым в работу, в хозяйство, любоваться красотой природы и восторгаться весенним дыханием земли? На войне – тем более. Но случались такие моменты, когда вдруг из ожесточённого войной сердца, из самых его недр, неожиданно рождались самые тонкие сокровенные чувства, которыми хотелось поделиться со своими близкими, быть может, в последний раз.

Все письма, как водилось на фронте, написаны простым карандашом, только адрес выведен чернилами, иногда — химическим карандашом, чтобы почтовики могли разобрать: куда и кому адресован солдатский треугольник. Знаки препинания в письмах часто отсутствуют: экономили грифель, да и времени было в обрез – писали в свободные минуты между боями.

Последнюю весточку от Ивана Михайловича Елизавета Ивановна получила в конце июля 1944 года, когда вернулась в Новую Ладогу из эвакуации. Он сообщает, что жив и здоров, желает счастья своим «милым, милым» родным. А в августе переписка прекратилась. Конечно же, жена и дети жили надеждой на его возвращение после войны, но чуда не случилось. И тогда Елизавета Ивановна начала поиски мужа. На её запрос, сделанный в 1945 году, из Управления по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава пришло письмо, в котором говорилось, что «меры к розыску и выяснению судьбы военнослужащего Устинова И.М. приняты». Через год она получила извещение: «Ваш муж красноармеец Устинов Иван Михайлович, находясь на фронте, пропал без вести 25 августа 1944 года». В начале 1990-х годов на запросы Николая в архив Военно-Медицинского музея Минобороны СССР приходил один и тот же неутешительный ответ: «Сведений не имеется».

Место захоронения Ивана Михайловича до сих пор не установлено. Родные предполагают, что он погиб в боях за эстонский город Нарва, но и там никаких сведений о нём нет.

Смею предположить, что И.М. Устинов погиб на рубеже «Танненберг», где, после взятия нашими войсками Нарвы 26 июля 1944 г. (а он пропал без вести позже, 25 августа), 2-я Ударная армия вела ожесточённый штурм сильно укреплённой линии обороны противника на Нарвском перешейке, но безуспешно. Командующий группы «Север» Шёрнер приказал своим войскам защищать рубеж до последнего солдата. 2-ой Ударной пришлось перейти к обороне. Оборонительные бои на этом участке фронта велись с 10 августа до 3 сентября. Именно в этот период Устинов пропал без вести. Земля в этих местах была выжжена и изрыта снарядами так, что и через десять лет после войны деревья здесь не росли. Возможно, что в одном из этих кровопролитных боёв в районе «Танненберга» и погиб наш герой. Каждый год поисковики находят там останки советских воинов и хоронят их в Братской могиле, где покоятся более 12 тысяч человек, погибших в сражениях за неприступный рубеж.

Елизавета Ивановна, вернувшись в Новую Ладогу из эвакуации в 1944 году, устроилась на работу в городскую больницу завхозом. Война хоть и откатила на запад, но жилось большой семье нелегко. Кроме старших, требовали внимания и заботы четверо маленьких детей. Елизавету Ивановну, как и многих русских женщин, перенёсших бремя войны, учить стойкости, терпению и сноровке не пристало. Работала, растила детей, занималась хозяйством.

Довелось Елизавете Ивановне дожить до того дня, когда на Новоладожском Братском кладбище установили памятную стелу, где среди имён погибших на войне ладожан был увековечен и Иван Михайлович Устинов. Каждый год 9 Мая в доме Елизаветы Ивановны собирались её подружки, потерявшие на войне мужей. Вдовы приходили с их фотографиями, ставили на стол, поминая своих любимых, плакали, пели задушевные песни, крутили патефон со старыми пластинками, и довоенное мирное время казалось им самой счастливой порой жизни…

На радость Елизавете Ивановне все дети выросли достойными людьми, получили образование. Николай, вернувшись с фронта, работал в органах милиции в Ленинграде, Владимир служил на Северном флоте. Оба брата вышли в отставку в звании подполковников. Валерий, хоть и был назван в честь Чкалова, но о небе и самолётах не мечтал. Окончив сначала суворовское училище, а затем — артиллерийское, стал офицером. Виктор служил в морской авиации, но в 1959 году случилась беда: он погиб. Людмила и Майя получили инженерное образование в Ленинграде, там и остались жить и работать. Все дети Елизаветы Ивановны разлетелись из семейного гнезда кто куда, лишь Юлия и Леонид связали свою жизнь с родной Новой Ладогой.

Несмотря на неласковые ветры времени, на подрубленный войной корень, древо Устиновых оказалось сильней всех ветров: выстояло, разветвилось, зазеленело новыми крепкими веточками. Анатолий Владимирович Устинов, племянник Юлии Ивановны, много лет занимается составлением родословного древа семьи. Ему удалось установить более 130 персоналий, и это является свидетельством того, что фамильная летопись не закончилась, она живёт и продолжается.

М.М. СУГОНЯЕВА